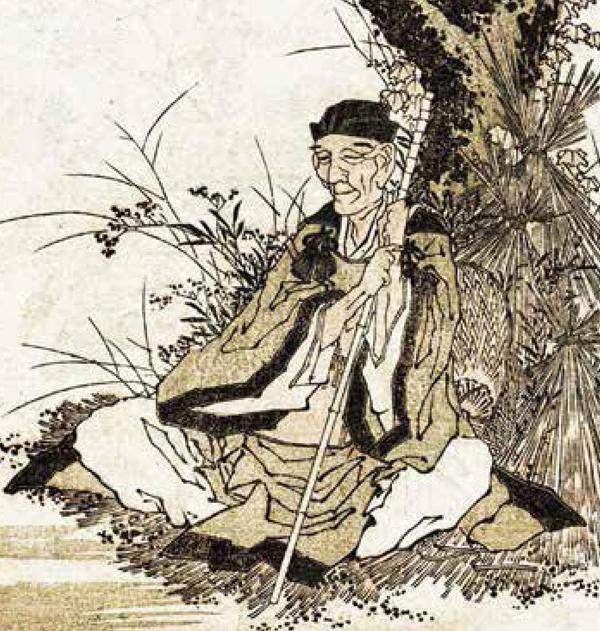

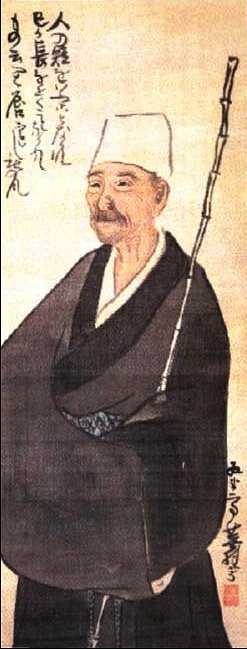

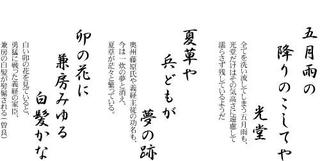

「国破れて山河あり、城春にして草青みたり * 」と、笠打敷て、時のうつるまで泪を落し侍りぬ。 夏草や兵どもが夢の跡 (なつくさや つわものどもが ゆめのあと) 卯の花に兼房みゆる白毛かな 曾良 * (うのはなに かねふさみゆる しらがかな) 兼て耳驚したる二堂 * 開帳す。 経堂は三将の像 * をのこし、光堂は三代の棺を納め、三尊の 仏 * を安置す。 七宝 * 散うせて、珠の扉風にやぶれ、金の柱松尾 芭蕉(まつお ばしょう、寛永21年(正保元年)(1644年) 元禄7年10月12日(1694年 11月28日) )は、江戸時代前期の俳諧師。 伊賀国 阿拝郡(現在の三重県 伊賀市)出身。 幼名は金作 。 通称は甚七郎、甚四郎 。 名は忠右衛門、のち宗房(むねふさ) 。 「夏草や」の句は、松尾芭蕉が平泉で5月13日(新暦6月29日)に詠んだ俳句です。 江戸を出発しておよそ1ヵ月半。 平泉の高館(たかだち)に立ち、夏草が生い茂る風景を目の当たりにして、奥州藤原氏の栄華の儚さを思ったのでしょうか。 平泉が世界遺産に決定してから、およそ4年。 芭蕉が平泉を訪れたこの時期は、若草色の春もみじがちょうど見ごろを迎えます。

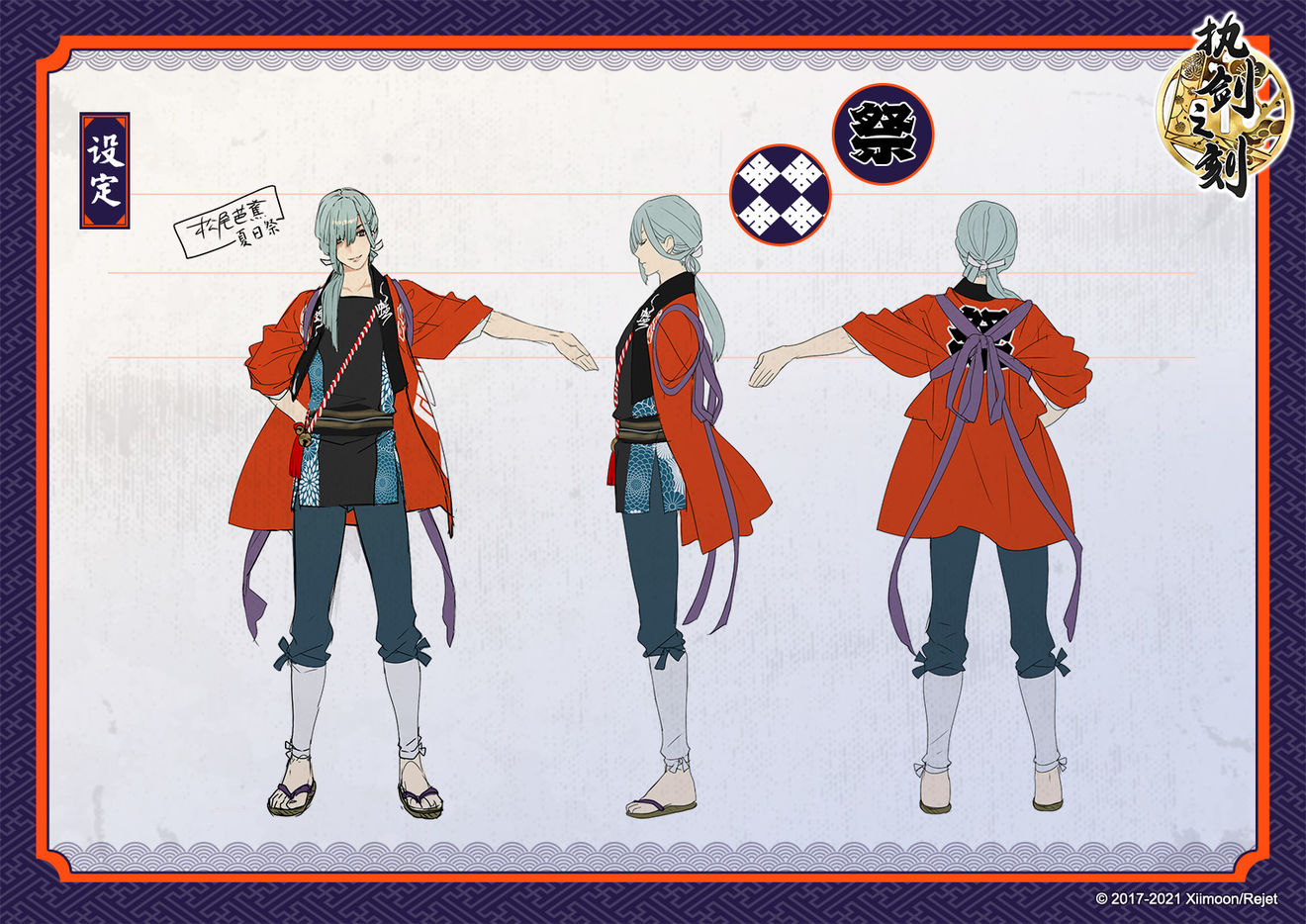

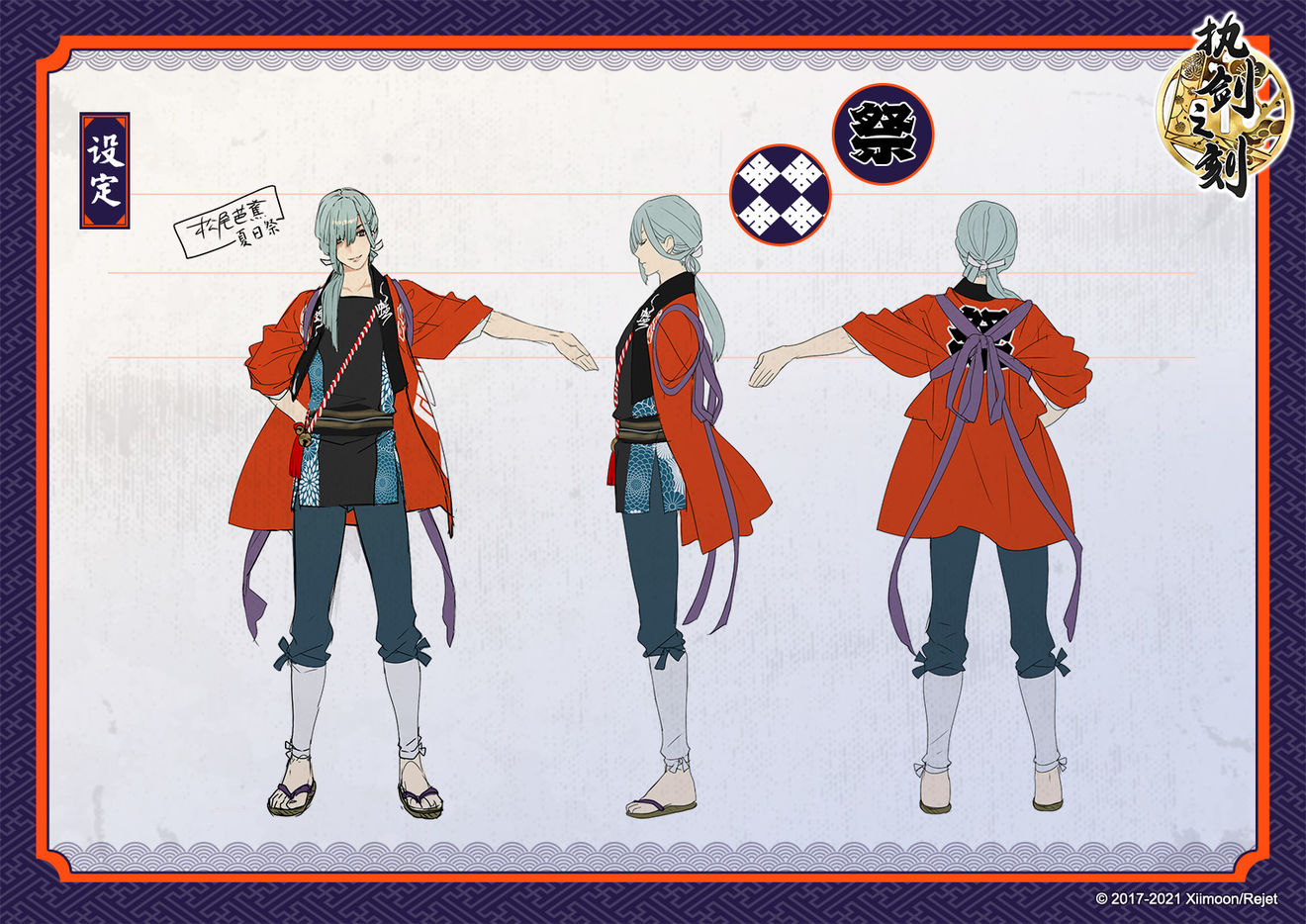

预 新角色爆料 刻 松尾芭蕉 刻 沙牟奢允即将登场 执剑之刻综合 Taptap 执剑之刻社区

松尾芭蕉 夏草 全文

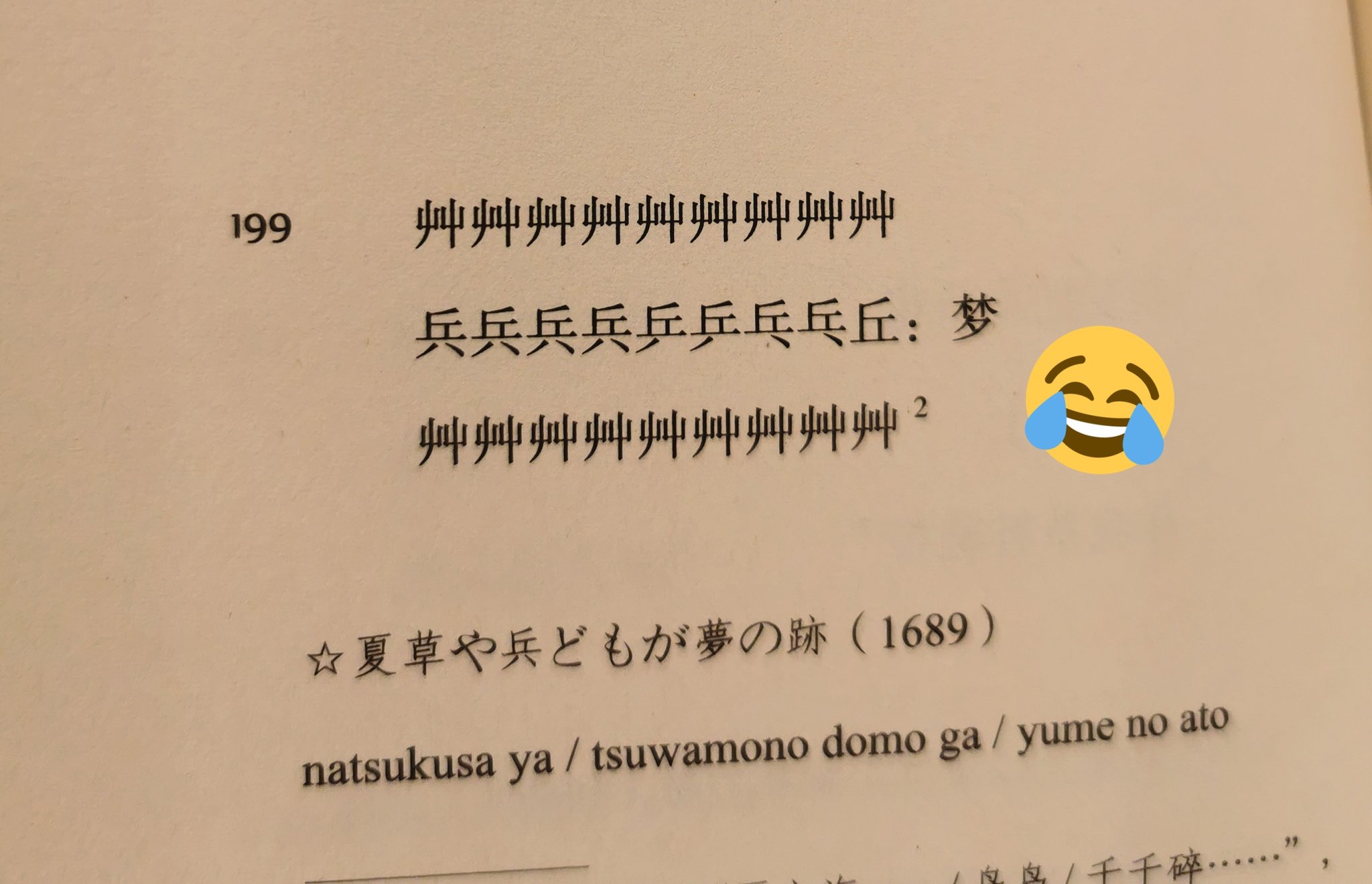

松尾芭蕉 夏草 全文- 松尾芭蕉はこの地で 「夏草や兵どもが夢のあと」 という句を詠んでいます。 この句は、「今や夏草が生い茂るばかりだが、かつて、武士たちが奮戦した跡地である。 昔のことはひとときの夢となってしまった。 」という意味です。 義経を一生懸命に守るために戦った家臣たち、最後には源頼朝に滅ぼされる藤原家、繰り広げられた数々の戦いも長い歴史のなかでは、あとかたもなく松尾芭蕉俳句选录 《蝉》 静寂蝉声入岩石。 《别离》 与君之别蛤蚌分离我行迟迟秋亦逝《旅途》 旅途罹病,荒原驰骋梦魂萦。 《小虫》 小虫漂泊一叶舟何时靠岸头 《古池塘》 古池塘青蛙跳入水音响。 《小蚊》 陋室无长物,小蚊款嘉宾。 《落花》 树下肉丝菜汤上飘飘洒落樱花瓣。《春雨》 绵绵

迟早更新 Podcast Podtail

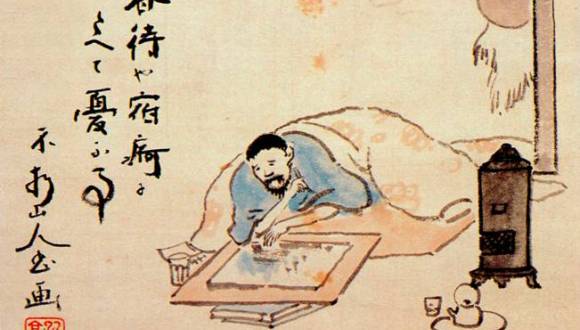

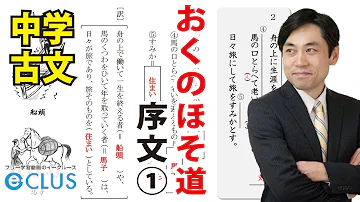

松尾芭蕉とは 松尾芭蕉は江戸時代前半の俳諧師です。 俳諧という俳句の元になったものを発展させて、芸術として俳句を完成しました。 松尾芭蕉が有名なのは俳句のみでなく、紀行文の「奥の細道」などもあります。 「夏草や 兵どもが 夢の跡」 「五月雨を あつめて早し 最上川」 「 閑さや 岩にしみ入る 蝉の声 」 「旅に病(やん)で 夢は枯野を かけ廻(めぐ)る」 「 名月や 池をめぐりて 夜もすがら 」 「 秋深き 隣は何を する人ぞ 」 「 行く春や 鳥啼き魚の 目は泪 」 「 しばらくは 花の上なる 月夜かな 」 「 五月雨を 降り残してや 光堂 」 「 かねて耳 驚かしたる 二堂開帳す 」 「 暫時は 滝に籠るや月日は百代の過客 * にして、行かふ年も又旅人也。 舟の上に生涯をうかべ * 馬の口とらえて老をむかふる物 * は、日々旅にして 、旅を栖とす。 古人 * も多く旅に死せるあり。 予もいづれの年よりか、片雲の風にさそはれて、漂泊の 思ひやまず、海浜にさすらへ * 、去年の秋江上の破屋 * に蜘の古巣をはらひて、や ゝ年も暮、春立る霞の空に、白川の関こえんと、そヾろ神 * の物につきて心をくるは

夏草や 兵どもが 夢の跡 芭蕉がその地を訪れたとき、西行の生きた500年前のその時代の戦いを、いろいろ思い浮かべたのは間違いないでしょう。 そんな風にあり余る想いを17文字に詰め込めるというのが、俳句の素晴らしさの1つですよね。芭蕉の「夏草や・・・」に対応させて、植物で句をはじめたと思われる。) 卯の花の一種、ヤエウツギ 卯の花の一種、ウツギ (義経の高館をめぐったあと、芭蕉の一行は、中尊寺の金色堂を見に行く。) 前々から耳にしていて、驚かされていた金色堂の二堂(経堂・光堂)が、開かれていた�公開日 平成二十六年十一月五日 更新日 平成三十年一月一日

松尾芭蕉「おくのほそ道」から「平泉」を朗読しました。 (2分23秒) ・夏草や兵どもが夢の跡 この有名な句が出てきます。 全文 三代の栄耀一睡の中にして、 大門の跡は一里こなたにあり。 秀衡が跡は田野になりて、金鶏山のみ形を残す。 まづ高館に登れば、北上川、南部より流るる大河なり。 衣川は和泉が城を巡りて、高館の下にて大河に落ち入る。武隈の松にこそ目さむる心地はすれ。 根は土際より二木に分かれて、昔の姿失はずと知らる。 まづ能因法師思ひ出づ。 往昔、陸奥守にて下りし人、この木を伐りて名取川の橋杭にせられたることなどあればにや、「松はこのたび跡もなし」とはよみたり。日本人ならだれもが1度は聞いたことのある「奥の細道」。日本を代表する文学作品のひとつですが、この作品にはいくつか謎があります。今回は、「奥の細道」についてくわしく解説しながらその謎を紐解きます。 「奥の細道」とは? そのルートは? 江戸時代中期の俳諧師・松尾芭蕉(まつ

日和搞笑漫画松尾芭蕉 索尼首届对马岛俳句大赛结束 沙雕网友诗兴大发 金句频出 元泽漫画

头条问答 日本有哪些隽永的俳句 21个回答

年表 1644年(0才) 松尾芭蕉、農民松尾与左衛門の子として生まれる 1662年(18才) 芭蕉、津藩藤堂家侍大将藤堂良忠の家臣となる。 良忠とともに京都の北村季吟に弟子入りし、俳諧を始める。 1666年(22才) 藤堂良忠亡くなり、芭蕉 致仕 ちし (お勤めを本文就松尾芭蕉的经典俳句《夏草》的分析来说明在他的作品中禅理的应用以及所产生的影响。1俳句与禅俳句是产生于日本的一种内容短小的诗歌。对于具体的格式有一定的要求。只有按照"五七五"的格式来进行编排,并且内容中必须含有一个体现季节的"季语",才能够称之 下载App查看全文 下载全文余下全文 篇三 :松尾芭蕉 松尾芭蕉的俳句 这首俳句是松尾芭蕉最著名的作品,也是“蕉风”(即“芭蕉风格”的简称,其特点是:朴素而严谨,“诙谐达到真诚”,具有闲寂、幽雅、余情、纤细的美,悲中有喜、喜中有悲、雅俗浑然融合的意蕴,含蓄隽永的语言)的代表作。日本学者高滨虚子

平泉文学散歩 歷史和文學 平泉觀光協會

俳句之美 那么短的句子 那么长的情感 界面新闻 Jmedia

现将比较合意的芭蕉俳句选录于此,以示谢意。 1 章鱼在陶罐, 犹自沉醉黄粱梦, 夏夜月满天。 2 山色静寂透禅院, 细听蝉声沁入岩。 3 摘取芭蕉叶, 一片悬挂新柱上, 草庵赏明月。 4 大海翻狂澜, 银河横卧佐渡天。 5 深秋矣! 不知邻居是何人? 6 海边暮色薄, 松 尾芭蕉の 有名な俳句と意味 を紹介します。 「夏草や兵どもが夢の跡」 源義経が自害されたとされる岩手県の平泉での句です。 今は夏草が生い茂るだけのこの地は、昔英雄たちが夢に破れた跡なのだな、という意味です。 「閑さや岩にしみ入る蝉の声」 松尾芭蕉の旅 16年。 門人の曾良 (そら) を連れて旅に出た松尾芭蕉は、奥羽・北陸地方へ行きます。 そして、中国の詩人・李白 (りはく) や杜甫 (とほ) 、歌人・西行 (さいぎょう) など、先人の跡を辿り、同じ場所で俳句を詠んでいきます

賞句 松尾芭蕉 芒鞋斗笠 春夏秋冬又一年 壹讀

日本传统戏剧 日本文化 狂言で 夏草や 野村万斋 松尾芭蕉 哔哩哔哩 つロ干杯 Bilibili

人間のはかなさを詠んだ、松尾芭蕉の有名な俳句その2 「 夏草や 兵どもが 夢の跡 」 (意味: 夏草だけが生い茂っている。 ここはかつて奥州藤原氏が栄華を誇った場所だ ) 16年3月、芭蕉は旅に出ます。 この旅はのちに『おくのほそ道』としてまとめ 松尾芭蕉の「夏草」での芭蕉の旅にたいしての考え方を教えてください。 テストにでるらしいんですが 教科書を読んでもいまいちわかりません・・ ヤフーで調べてみても「国語の指導事項」 というのばかり出てきて何にもわかりませんでした。 わかるかた教えてください>< 簡潔にお願いおくのほそ道(松尾芭蕉)朗読 ・原文の題は、「奥の細道」ではなく「おくのほそ道」とされる。 ・原文に句読点、カギ括弧、段落などは存在しないので、これらは便宜上のものに過ぎません。 ・テキストのうち、 緑色 は意味の説明、 青文字 は本文ではなく、意味を読み取りやすく補った

松尾芭蕉 三行见众生 参考网

季语 来自时间的情书 腾讯新闻

松尾芭蕉とは?俳句や奥の細道などの代表作、旅や服部半蔵との関係について解説! ツイート 藤原氏が栄えた時代の遺跡や寺院が残る平泉に訪れた際、藤原三代の栄華をしのび、松尾芭蕉は「夏草 や兵どもが夢のあと」と詠んだとされています。 松尾芭蕉の最期 元禄2年(16)8 《奥州小道》,日 松尾芭蕉著,郑民钦译,河北教育出版社02年6月版 为了回归大自然,他既要在空间中行走,亦要在时间中行走。芭蕉最后的长途旅行就是这次《奥州小道》之行。他在途中吟咏了很多句子,我们从中挑选一些佳句。 夏草扶疏,将兵残梦难寻觅。五月雨骤,光堂依稀留旧影。四周多岑寂,蝉声入岩石。季語は「夏草」。季節は夏。 芭蕉が旅をした季節は、月を陽暦になおすと5月から10月のあいだなので、基本的に『おくの細道』に出てくる句の季節は、夏の前後である。 閑 (しず) かさや 岩 (いわ) に しみいる 蝉 (せみ) の 声 (こえ) 場所: 立石寺 (りっしゃくじ) 解釈 よくある解釈は、文字

奥の細道平泉

迟早更新 Podcast Podtail

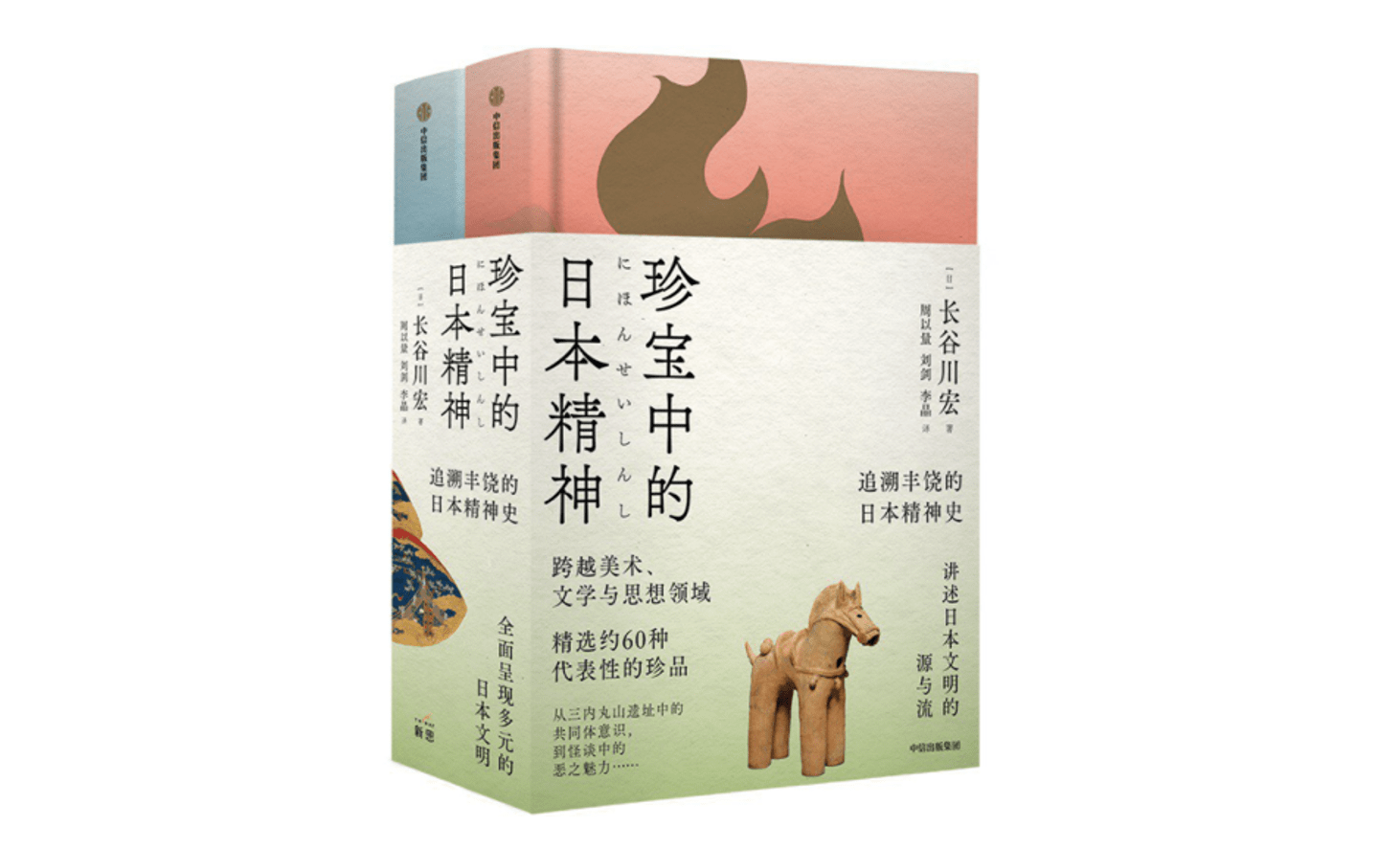

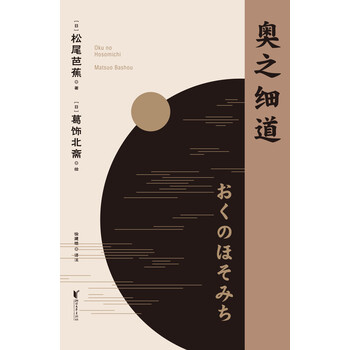

奥州小道 日 松尾芭蕉 电子书下载 在线阅读 内容简介 评论 京东电子书频道

奧之細道 芭蕉之奧羽北陸行腳 Taaze 讀冊生活

おくのほそ道迷宮紀行

松尾芭蕉的詩魂之路 每日頭條

日本俳人正冈子规 你梦见的是我这个薄命人吗 一诗一会 界面新闻 文化

俳圣 松尾芭蕉是如何发展出 空寂 美学的 旅行

奥之细道pdf Doc Txt格式电子书下载 Vs电子书

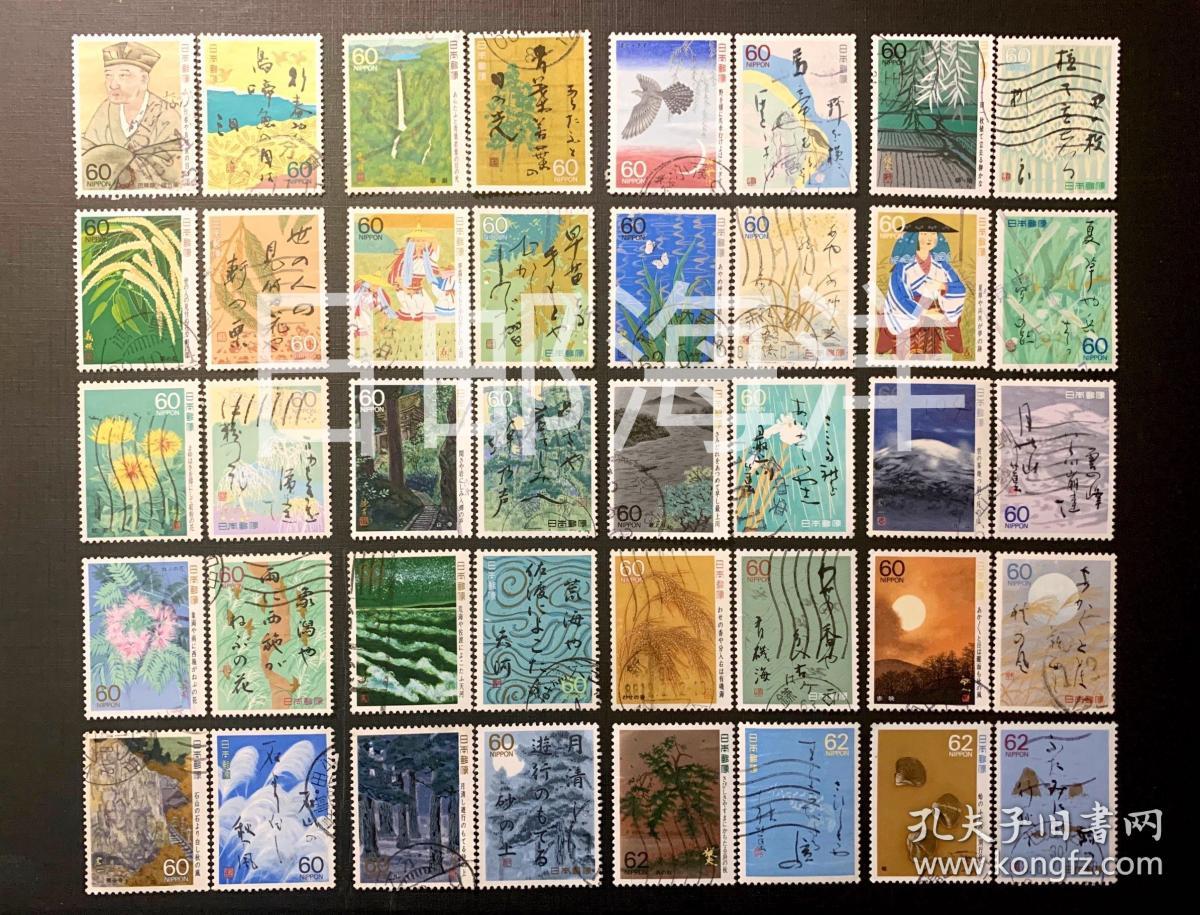

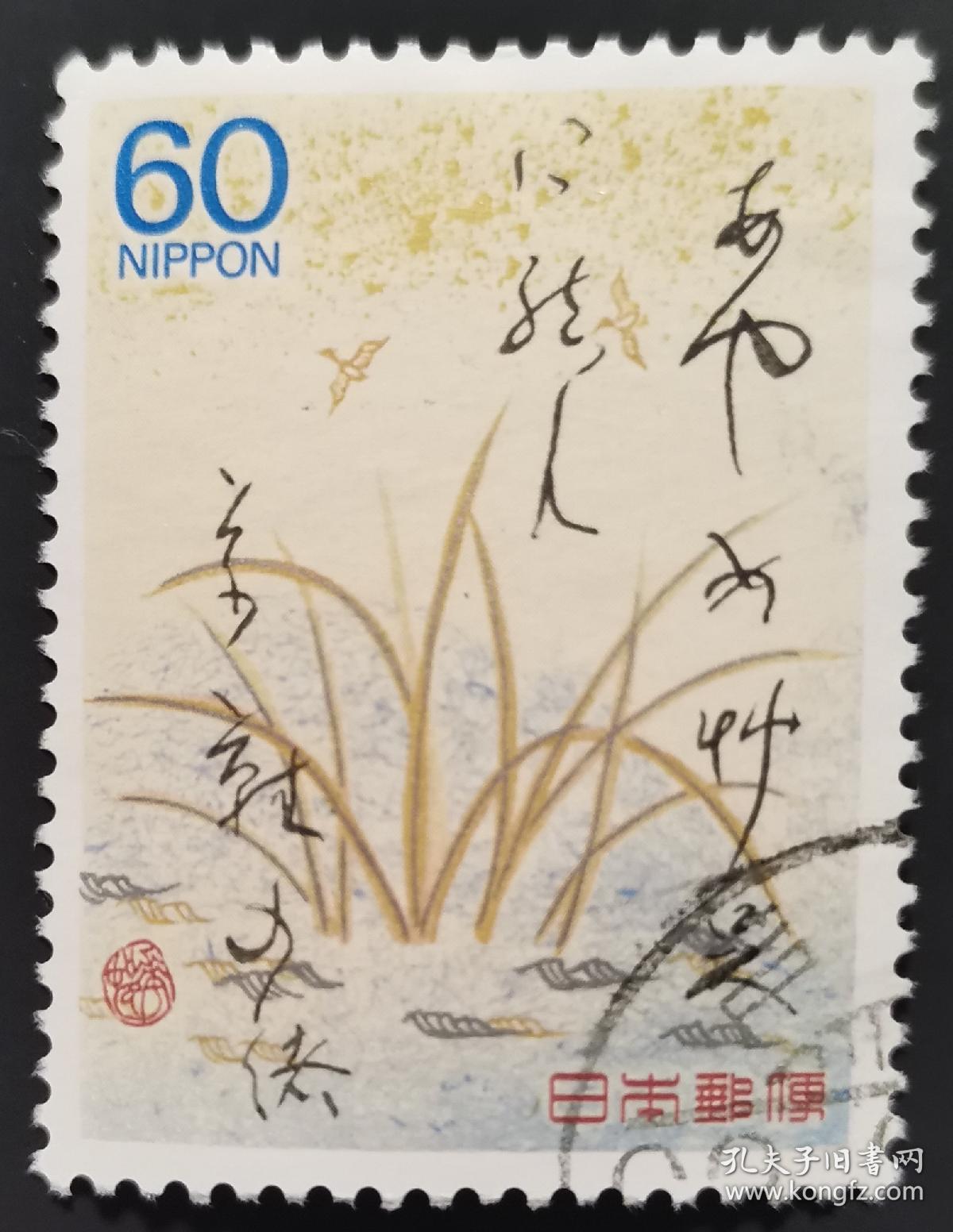

日本信销邮票松尾芭蕉俳句奥之细道40枚全 孔夫子旧书网

派蒙喵喵屋 考据盘点命之座词源 从万叶身上了解日本诗歌文化 原神 解说吧

松尾芭蕉 客观日本

おくのほそ道迷宮紀行

松尾芭蕉 夏草や兵どもが夢のあと の句碑 平泉町高馆义经堂的图片 Tripadvisor

にほんごであそぼ 我爱看围脖

松尾芭蕉奥州小道一茶名句集读日本古典文学系列奥州细道日文原版おくのほそ道 摘要书评试读 京东图书

Re 有捏還請遵守板規 Onepiece漫畫每週連載 950 劇情集中討論區 航海王one Piece 海賊王 哈啦板 巴哈姆特

松尾芭蕉 日本俳句家 晓茵万事通

微博搜索

松尾芭蕉日本俳句大师算一个业余诗人 永久的隐者 腾讯新闻

平泉文学散歩 歷史和文學 平泉觀光協會

八尾松尾在回程上旅行的插圖 插圖素材 圖庫

是的 走在生活的风雨旅程中 当你羡慕别人住着高楼大厦时 也许瑟缩在墙角的人 正羡

式神圖鑑 No 5 松尾芭蕉 御靈錄wiki Fandom

长夏草木深 武士留梦痕丨俳句集锦 自由微信 Freewechat

1694年11月28日日本江户时代著名诗人松尾芭蕉去世 历史上的今天

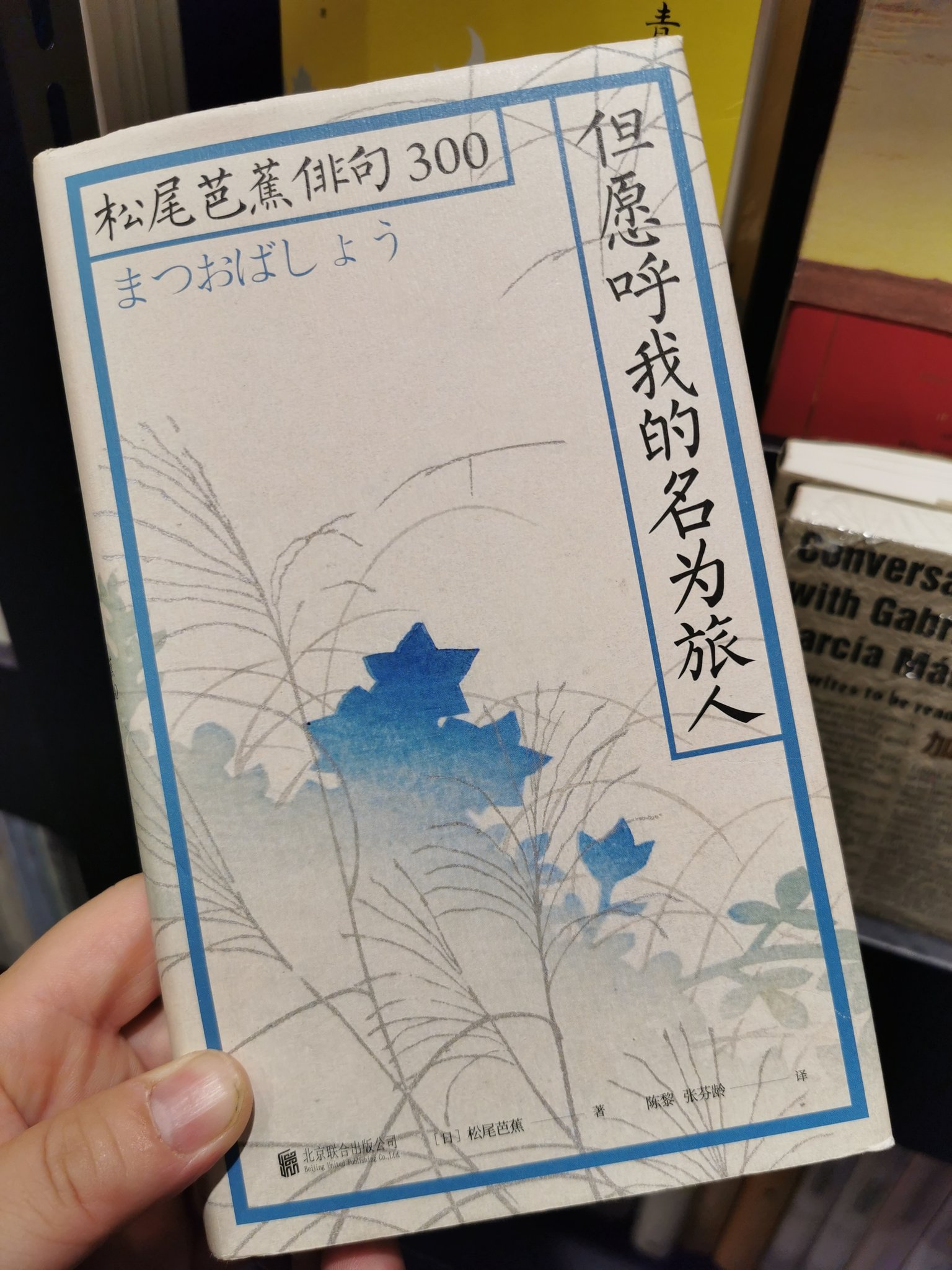

葭荼on Twitter 看了一下译者有陈黎 怪不得 Twitter

微博搜索

松尾芭蕉俳句紹介 日本經典俳句賞析 人人焦點

閒聊 松尾芭蕉的旅途 奧之細道 執劍之刻哈啦板 巴哈姆特

奥の細道平泉

松尾芭蕉散文 快懂百科

杜甫簡介資料大全 全文 社會熱點 時尚女性範

陈黎 我的人生也像一碗茶 松尾

奥の細道平泉

松尾芭蕉的詩魂之路 每日頭條

日和搞笑漫画松尾芭蕉 索尼首届对马岛俳句大赛结束 沙雕网友诗兴大发 金句频出 元泽漫画

松尾芭蕉日本俳句大师算一个业余诗人 永久的隐者 作品

日和搞笑漫画松尾芭蕉 索尼首届对马岛俳句大赛结束 沙雕网友诗兴大发 金句频出 元泽漫画

预 新角色爆料 刻 松尾芭蕉 刻 沙牟奢允即将登场 执剑之刻综合 Taptap 执剑之刻社区

夏草や兵どもが夢の跡 俳句の季語や意味 表現技法 鑑賞文 作者など徹底解説

灵视少年第34话 无删减完整版韩漫 全文免费阅读 天天漫画

俳句之外 还有一个散文芭蕉 每日头条

奥运圣火引领日本 突破疫情 重铸希望

松尾芭蕉 夏草や 兵どもが 夢のあと の句碑 Picture Of Takadachi Gikeido Hiraizumi Cho Tripadvisor

已开奖 松尾芭蕉的俳句小课堂开启 赢取 执剑之刻综合讨论 Taptap 执剑之刻社区

执剑之刻 角色微解读 松尾芭蕉 双面人生 哔哩哔哩

松尾芭蕉寫作風格 松尾芭蕉有哪些經典的俳句 每日頭條

执剑之刻 角色微解读 松尾芭蕉 双面人生 哔哩哔哩

日本信销邮票松尾芭蕉奥の細道シリーズ芭蕉像 奥州小道 系列松尾芭蕉的像樱花目录c1116 孔夫子旧书网

おくのほそ道迷宮紀行

夏草や兵どもが夢の跡 俳句の季語や意味 表現技法

预 新角色爆料 刻 松尾芭蕉 刻 沙牟奢允即将登场 执剑之刻综合 Taptap 执剑之刻社区

松尾芭蕉奥州小道一茶名句集读日本古典文学系列奥州细道日文原版おくのほそ道 摘要书评试读 京东图书

预 新角色爆料 刻 松尾芭蕉 刻 沙牟奢允即将登场 执剑之刻综合 Taptap 执剑之刻社区

松尾芭蕉名句五月

预 新角色爆料 刻 松尾芭蕉 刻 沙牟奢允即将登场 执剑之刻综合 Taptap 执剑之刻社区

松尾芭蕉日本俳句大师算一个业余诗人 永久的隐者 腾讯新闻

Et5xzscviwsodm

奥州小道 松尾芭蕉 在线阅读 九九藏书网

松尾芭蕉 日本俳句家 晓茵万事通

夏草や 詩歌 漢詩 詩歌 吟詠紹介 学ぶ 関西吟詩文化協会

日本诗人松尾芭蕉俳句赏析 哔哩哔哩 Bilibili

正冈子规 这病床六尺 就是我开创现代日本诗歌的世界六狐

松尾芭蕉 快懂百科

日本信销邮票松尾芭蕉奥の細道シリーズ世の人の見付ぬ花や軒の栗 奥州小道 此花世人不屑顾 檐下偏植栗子树樱花目录c1125 孔夫子旧书网

東禾日語粉絲團 讀詩詞學日語 季節の俳句 8月夏草や兵どもが夢の跡 Facebook

日本俳句和浮世绘 物哀 幽玄 空寂 汉泊客文化网

おくのほそ道 松尾芭蕉 おはなしのくにクラシック Nhk For School

松尾芭蕉日本俳句大师算一个业余诗人 永久的隐者 作品

韩昕余荐读 著名诗人翻译家陈黎 我的人生也像一碗茶 芭蕉

葭荼on Twitter 看了一下译者有陈黎 怪不得 Twitter

詩聖與俳聖 品嘗杜甫心酒 的人 每日頭條

预 新角色爆料 刻 松尾芭蕉 刻 沙牟奢允即将登场 执剑之刻综合 Taptap 执剑之刻社区

おくのほそ道迷宮紀行

俳圣 松尾芭蕉是如何发展出 空寂 美学的 旅行

奥の細道平泉

情報 94集封面 看板one Piece Ptt網頁版

松尾芭蕉名句五月

松尾芭蕉 夏草や 兵どもが 夢のあと の句碑 Picture Of Takadachi Gikeido Hiraizumi Cho Tripadvisor

日本信销邮票松尾芭蕉奥の細道シリーズあやめ草足に結ん草鞋の緒 奥州小道 藏青鞋带似菖蒲 系于双脚登旅途樱花目录c1129 孔夫子旧书网

你收集了哪些关于夏天的句子 亚马逊kindle 的回答 知乎

Keiko Keirocka Twitter

松尾芭蕉 快懂百科

松尾芭蕉 快懂百科

葭荼on Twitter 看了一下译者有陈黎 怪不得 Twitter

松尾芭蕉 夏草や兵どもが夢のあと の句碑 平泉町高馆义经堂的图片 Tripadvisor

日本信销邮票松尾芭蕉奥の細道シリーズ田一枚植て立去る柳かな 奥州小道 独立柳树下 忽见农夫插完秧 离地正回家樱花目录c1122 孔夫子旧书网

世界遺產平泉夏天高立吉基堂松尾芭蕉的紀念碑 夏草和士兵是夢想的遺跡 照片素材 圖片 圖庫

Neodb 书籍详情 松尾芭蕉散文

靠北喔 這是金句耶 夏日草淒涼 功名昨日古戰場 一枕夢黃梁 夏草や兵どもが夢の跡 فيسبوك

枕草子全文阅读 枕草子免费阅读 百度阅读

No comments:

Post a Comment